Глава III. Критика Канта

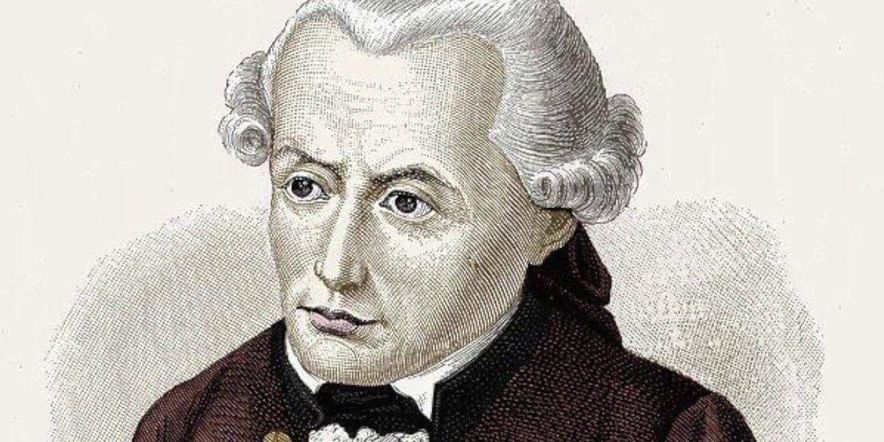

§ 1. Прежде чем идти далее в раскрытии нашего вопроса, нам надо остановиться на Кантовой критике самосознания, которой мы пока не касались нарочно, чтобы выделить этому столь важному для нас исследованию особую главу.

Оценивая гносеологическое значение нашего я, мы не говорили о том, какое происхождение имеет это данное сознания: феноменально-эмпирическое или априорно-динамическое. Различные, по-видимому, ответы на этот вопрос можно извлечь из различных мест критики Канта. Поэтому постараемся изложить его учение о самосознании, поскольку оно может так или иначе относиться к нашим выводам, потому что они до тех пор не могут претендовать на какое бы то ни было значение, пока не определится их отношение к великой критике философского догматизма, под который можно подводить и некоторые наши выводы, пока мы не определим точнее тот смысл, который мы им придаем.

О самосознании говорится преимущественно в двух местах «Критики чистого разума». До сих пор мы пользовались главным образом цитатами из второго отдела первой книги «Трансцендентальной логики», где указывается значение для знания синтетической деятельности, имеющей источник в нашем чистом самосознании; но мы пока не касались отрицательной критики достоверности нашего самосознания, изложенной во второй книге «Трансцендентальной диалектики».

Начнем с изложения главнейших пунктов того и другого отдела, трактующих о человеческом самосознании. Познание со- стоит в соединении данного восприятий; это соединение или синтез не может быть почерпаем из познаваемого мира вещей, но дается самодеятельностью рассудка, из самых глубоких его недр, а именно — в его чистом самосознании «я мыслю», како- вое не может возникать чувственным путем и, всегда себе равное и самодеятельное, воспринимает в себя представления и, подводя их под категории, делает их нашими познаниями (92) 1. Но таковое значение самосознания лишь формально, и притом ограничивается миром явлений и ничем не может нам послу- жить в познании вещей в себе (111). Оно не может дать познания о мне самом, как я существую на самом деле, но лишь настолько, насколько я являюсь. Ибо наше самосознание, будучи динамическим, т. е. самодеятельным и внечувственным принципом, поскольку оно есть регулятив или форма познания, вовсе не таково в своем отношении ко мне самому, т. е. как самопознание. Самое представление нашего я не дает никаких обо мне сведений, и если мы присоединим к нему таковые, то это будет уже не путем непосредственного динамического самосознания, но путем эмпирическим чрез внутреннее чувство, кото- рое дает столь же наглядное представление, какое дают чувства внешние, потому что наши представления все чувственны, рассудочных представлений не может иметь ум человеческий (325, 336, 367) 2. Рассудочным или динамическим Кант признает вообще деятельное начало нашего сознания, но раз человек сам себя ставит его объектом, то он познает себя с пассивной стороны (336, 367), т. е. с феноменальной. Ибо то единственное представление самотожественного, бескачественного я, которое не зависит даже от внутреннего чувства, есть не более как отвлечение (298, 325, 335), подведение самотожественного мышления под субъект, как мы подводим под него наши внешние представления (336). Таким образом, Кант под трансцендентальным, или чистым, самосознанием «я мыслю» разумеет не столько объект нашего самосознания, сколько сознание самого мышления (307, 311, 323, 325), самого синтеза: не синтез из представления субъекта, но последнее из априорной склонности к синтезу (93), и это представление, в перенесении его на меня, как личность, переходит из области самодеятельности в область внутреннего чувства, в область феноменальную, в которой нет ничего постоянного (217, 322), так что она ничего не может говорить о свойствах и самостоятельности нашего субъекта (320) 3.

По-видимому, некоторые из этих выводов нам благоприятствуют, а некоторые прямо нам противоположны. Благоприятствует нам, во-первых, то огромное гносеологическое значение, которое приписывает Кант нашему самосознанию, чрез синтез орассудочивающему, так сказать, данные восприятия. Затем, в нашу пользу говорит и то, что, по учению Канта, голос этого самосознания есть нечто совершенно иначе воспринимаемое, чем все указания внутреннего чувства, например, сознание боли и проч., иначе — потому, что все данное внутреннего чувства укладывается в сознание посредством категорий, перерабатывающих сырой материал восприятий в представления, тогда как самосознание есть нечто, предваряющее самые категории. Но вот далее-то оказывается, что под априорным чистым самосознанием Кант разумеет не то, что мы разумели выше; он разумеет под ним не мысль о своей собственной творчески валящей личности, но только мысль об единстве самого познающего мышления, о голой логической форме, а не о субъекте. Одно дело — представление своей личности, как мыслящего и волящего существа, а другое дело — априорное представление самотожества своего мышления. Первое, по Канту, дается не a priori, но мы объединяем себя именно во имя второго принципа, во имя которого объединяем в целые предметы отдельные ощущения. Итак, признавая формально-гносеологическое значение этого априорного самосознания, мы ровно ничего не прибавляем к познанию себя как субъекта, и если мы, однако, захотим во что бы то ни стало извлечь из этого самосознания некоторое самопознание, то мы можем только сказать: «Я знаю, что я существую, как мыслящий». А если мы захотим извлечь что-нибудь из нашего самопредставления, как личности, то должны сказать:

«За познаваемой чрез внутреннее чувство моею феноменальной стороной во мне есть недостижимый для моего эмпирического, теоретического самопознания субъект в себе, каковое начало мы вынуждены предполагать и за всеми предметами внешнего мира явлений».

С первого взгляда покажется, что эта критика идет совершенно вразрез с психологическим самоисследованием. Действительно, о каком же самосознании, не имеющем отношения к личности, может идти речь? Что это за априорный синтез, порождающий категории, который сидит в моем сознании и дает о себе знать раньше, чем я знаю о себе самом? Если он есть нечто сознаваемое помимо явлений, нечто необходимо данное, как, по-видимому, и выходит по «Трансцендентальному выводу чистых понятий рассудка», то он есть или фактически данное мое самопредставление, или какой-то alter ego, нечто психологически несуществующее; а если он есть не более как несознаваемый принцип объединения, т. е. просто склонность моей мыс- ли прямо объединять все явления (и в том числе меня самого), то в таком случае получится какая-то объективная склонность, нечто специально назначенное для внешней деятельности, и между миром явлений и моей мыслью должно предположить какую-то предуставленную гармонию, в силу которой самый корень моей природы так устроен, точно у нее только и есть де- ла, чтобы входить в отношения с миром явлений и регулировать их (220); разуму, таким образом, вместо саморазвития предлежит цель каких-то полицейских или административных от- правлений в познаваемом мире.

Но главным-то образом недоумение Кантова критика возбуждает с первого взгляда потому, что на самом деле живым нервом всей формальной или самодеятельной стороны сознания служит не мертвое логическое единство, а именно единство личное, олицетворение вещей и осмысление действий, как это мы старались показать вслед за современными психологами- эмпириками: не единство самосознания только, но наша разумность, — целесообразность действий, наша жизнь служит в своем самообъективировании синтезирующим началом в познании, началом, изводящим категории и делающим познаваемым мир явлений. Затем, себя-то мы познаем вовсе не страдательно, но именно активно-динамически [1], и наконец, самое предположение вещи в себе за явлениями постольку лишь и законно, и психологически возможно, поскольку мы за нашими ощущениями, желаниями и поступками непосредственно, самодеятельно и априорно coзнаем творчески свободный субъект — наше я.

С другой стороны, и в наших рассуждениях по ознакомлении с критикою Канта замечается странная несообразность: объект нашего самопредставления, наше я, представляется то бескачественно неопределенным, пустым, то полным и содержательным настолько, что дает нам сознание не только нашей собственной свободы и самотожества, но и изводит из себя целый ряд категорий и объемлет собою весь мир, почти ничего не оставляя в нем на долю внешнего на нас воздействия.

§ 2. В разрешении всех этих затруднений нам должен помочь кантовский же принцип, посредством которого философ учил выручать себя из возникающих в отвлеченном мышлении противоречий: этот принцип, как известно, состоит во внесении практического элемента туда, где теоретическое познание не может дать никаких определенных ответов, ибо все оно имеет лишь отрицательно-критическое значение — разоблачать ложно построенные выводы. Вся критика самосознания была направлена против рациональной психологии, против чисто теоретического значения самосознания, и с этой точки зрения она совершенно права. Действительно, в теоретическом самопредставлении нам ничего не дается, кроме факта нашего существования как мыслящего. Наше я как теоретическое понятие, т. е. поставленное отрешенно от своей жизни, как объект нашего созерцающего внимания есть именно не более как указание чего- то неведомого, чего-то помимо внутренних явлений существующего. Совершенно справедливо и то, что, разыскивая основание синтеза и его категорий с чисто теоретической точки зрения, т. е. не динамически, не производя его тут же на деле, не входя в него, так сказать, а ставя его вне себя — объектом эмпирического познания, мы найдем о нем только то, что он возник не из явлений, что он все их предваряет, что к нему помимо всяких внешних воздействий сводится наша рассудочная деятельность. Бесспорно, наконец, и то, что представлений, т. е. внешних моему самосознанию данных, мы, кроме чувственно-феноменальных, иметь не можем, что поэтому делая себя, свой индивид теоретическим представлением, мы должны, так сказать, на время сделаться внешними самому себе, и это, сделавшееся внешним, опредмеченное я перестает быть активным, т. е. необходимо мы должны рассматривать себя только с пассивной или феноменальной стороны [2]. Даже и то справедливо, что если бы мы относились к вещам чисто теоретически, то мы объективировали бы не себя как жизнь и деятельность, но лишь свои формально-логические склонности, свой синтез. Оказывается, таким образом, что при чисто-теоретическом мировоззрении человек есть только мышление в смысле подведения под категории, под единство данных восприятия, только строительная сила какого-то мира явлений, ни в чем и ни в ком не имеющего своего оправдания.

Точно так же строго доказывал Кант, что вера в личное Божество с чисто теоретической точки зрения не имеет никакого твердого основания, равно как и единство мира и даже целесообразность мировой жизни. В том он именно по- ставил задачу своего главного сочинения, как он и сам не раз повторяет, чтобы доказать, что чистое (bloss — вернее — голое; adv. bloss = nur нар. — только; здесь — идея лишения, в отличие от слова rein — чистый, которое противоположно gemischt — с примесью) познание неспособно ответить на философские вопросы, законное же разрешение их возможно лишь на практической почве. Для этого Кант критически проследил некоторые философские построения, налагая veto на все то, что не оправдывалось с чисто рационалистической точки зрения, и показывал, что из оставшегося во власти последней нельзя сделать никаких положительных выводов о человеке, Боге и мире, как ноуменах. Но Кант не говорил о том, действительно ли человеческое мышление чисто теоретично, действительно ли и самое познание и мнения о первых причинах и пр. слагаются теоретическим путем. Если бы философ, кроме критики рационализма, дал себе труд указать, что все вероприятие разрушенной метафизики держится именно (бессознательным, может быть) внесением в нее практического начала, что и доказательства бытия Божия, и вера в простоту, свободу и бессмертие души, в мировое единство и гармонию и пр. постольку и законны и правильны, поскольку они в их действительном виде, помимо теоретической верности, зависят от практических требований сознательной жизни: то, по всей вероятности, не было бы и того миража несогласий критики самосознания с данными новей- шей психологии, к рассеянию которого мы теперь и можем приступить, узнав, что Кант представлял сознательную жизнь не такою, какова она есть, но каковой она должна представляться для чистого, теоретического разума.

§ 3. На самом деле наше самосознание и его гносеологическое, всеолицетворяющее и всеосмысливающее значение вовсе нельзя назвать рассудочною, теоретическою деятельностью: это есть познание динамическое, основывающееся на деятельном отношении к вещам. Как самое вероприятие голоса нашего самосознания, т. е. сознания нашей творчески-самостоятельной личности, оправдывается практическою неизбежностью обращаться во всех желаниях к самосознающему субъекту и такою же необходимостью влагать его, как форму, в мир восприятий: так и из историко-психологического очерка самого происхождения самообъективирующей деятельности мы видели, что вся она зиждется на волевом отношении младенца к окружающим предметам, на началах симпатий и антипатий к вещам, как существам, содействующим или противодействующим его личному благополучию. Наконец, и самая интуиция субъекта поступков есть сознание в себе именно постоянного, творческого, самодеятельного, а не пассивного начала [3]. Как пассивное оно усматривается лишь в теоретическом самосозерцании, и как голая форма оно объективируется лишь в теоретическом, безразличном познании мира явлений. Но как начало теоретическое только наше я едва ли и созерцается в обычном сознании людей, ибо оно может быть поставлено на такую точку зрения не без труда для мысли. На самом же деле оно есть не только сознание субъекта как чего-то лишь устойчивого, но преимущественно — сознание активности, самостоятельности или творчества. Вот почему оно у нас и являлось то пустым, то изводящим целый мир явлений. Познавая наши фактические желания и обладая притом чистым самосознанием своего я, мы можем сознавать его не только в его статической, самозамкнутой отрешенности, но и его воздействие, его направляющую деятельность в наших желаниях, не истощающуюся в них и не поглощаемую ими. Вот это-то динамическое я, т. е. и отрешенное и самоопределяющееся, творческое и творящее, и есть в своем объективировании источник всякого познания или регулирования внешних восприятий, как это мы старались психологически разъяснить выше.

Насколько, следовательно, не только происхождение и сознательное вероприятие самосознания и самообъективирования, т. е. внешнего познания, но и самая постоянно присущая нам интуиция нашего я и подведение под его деятельность внешних вещей, т. е. самый акт этого самосознания и самообъективирования, совершается деятельностью, напряжением воли, волевым отношением к вещам и, следовательно, не теоретическим, но практическим разумом, настолько всякое познание есть в своем существе, в своей основе, познание практическое; основать философию на началах теоретического разума было и продолжает быть лишь попыткой мыслителей, которой, согласно критике Канта, навсегда суждено остаться тщетной, потому что познание вещей возможно только посредством практического разума. Так и представляет дело Шеллинг и др., доказывая, что необходимо или признать динамическое, непознавательное, чисто духовное представление, или согласиться с тем, что все априорное является, как результат внутреннего самопознания. Они утверждают, таким образом, что невозможно весь сознаваемый или субъективный мир вывести из чувственного восприятия. «Наше я может быть определено только чрез воззрение — соглашается Шеллинг [4]. Но это я становится я именно чрез то, что оно никогда не может быть объектом, потому что оно не может быть определено ни в каком чувственном воззрении, а следовательно, только в таком, которое не имеет никакого объекта, которое вовсе не чувственно, т. е. в интеллектуальном воззрении» — следовательно, практически, прибавим мы, ибо теоретический разум, по Канту, имеет лишь чувственные воззрения. Тот же вывод можно построить на основании следующих слов Ибервега в его «Grundriss zur Geschichte der Philosophie» (Т. III. 1880. S. 255): «Так как Кант полагает в основание своих исследований существование аподиктических познаний как факт, так как далее он в нравственной философии исходит из непосредственного нравственного сознания, которое же притом есть равно и “факт чистого разума”, то нельзя отрицать и того, что и его “Критика разума” основывается на истинных то или ложных фактах внутреннего познания», кото- рое, прибавим, должно быть практическим, ибо иначе вся критика теоретического познания била бы на воздух. И если Кант сам не говорил, что существующее общечеловеческое не-философское познание не есть знание теоретическое, то он прямо указывал на то, что его критика, сузившая почти до нуля производительное значение нашего самопредставления, направлена против него лишь настолько, насколько последнее представляется в рациональной психологии как начало теоретическое; в практическом же разуме ему возвращаются вновь все права, отнятые у него в теоретическом: «Невозможность рациональной психологии, говорит он, указывает нам на то, что от бес- плодной теории следует обратить самопознание к плодотворной практической области. Хотя оно и будет обращено к предметам опыта, но принципы его будут почерпаться вне пределов его» (Критика чистого разума, с. 324).). И вот в «Критике практического разума» Кант уже говорит, что «человек над всеми своими внутренними явлениями необходимо допускает нечто другое, в основе их лежащее, свое я, каково оно в самом деле; и по тому, что касается простого наблюдения, он относит себя к чувственному миру, а относительно того, что является в нем чистою деятельностью (того, что достигает сознания не чрез возбуждение, но непосредственно), к интеллектуальному миру, которого больше (т. е. посредством рассудка), он уже не познает» (с. 95 и след.). Разум, в отличие от рассудка, как чистая самодеятельность, «далеко выступает за пределы того, что доставляет ему чувственность… Он начинает с моего я (190), с моей личности и изображает меня в мире, который имеет истинную бесконечность». Но самое драгоценное для нашей задачи изречение мы находим у Канта на 116-й странице второй части «Критики практического разума»: «Наше я, которое при- надлежит к чувственному миру, в то же время, как принадлежащее к миру умопостигаемому, мыслится не только неопреде- ленным и проблематическим (так мог познать уже разум теоретический), но, что касается закона его причинности, оно познается даже определенным и ассерторическим; вследствие этого реальность духовного мира является нам определенной, и такое определение, трансцендентное в теоретическом разуме, становится имманентным в практическом» (см. с. 156 и 158 «Критики практического разума» и с. 432 «Критики чистого разума»). Другими словами, — в теоретическом познании наше я есть не более как бескачественный субъект явлений, трансцендентный, т. е. недоступный для познания во внутреннем значении, но, как такой, он имманентен разуму практическому, т. е. волевому отношению к себе и предметам.

§ 4. Кроме вышеуказанных мыслителей, Кантову критику самосознания дополняют в желательном смысле многие другие философы и психологи, сводя дело к тому, что практическая «мысль о я, как мысль о бытии, переступает сферу явлений, ибо оно не есть общее известных явлений, но их корень, их res prima, имеющая своим содержанием принцип последних» (Klein. Die Genesis der Kategorien, 17). Так Фихте, исходящий из положения, что я есть ничем внешним неопределяемое, но, напротив, все определяющее понятие (38), единственное само- довлеющее бытие (Wissenschaftslehre), единственная высшая (45), первоначальная (73) субстанция, чрез которую только и дается понятие реальности (61), соглашается только ту философию признать критическою, а не догматическою, которая выходит из я [5], а не из понятия о вещи (ens), ибо всякая вещь поставлена в я, а я не поставлено в чем-либо (41). Понятие об я выше всякой критики, и «последовательно проведенный догматизм есть скептицизм, сомневающийся в том, что он сомневается, ибо он должен (muss) уничтожить единство сознания, а с тем и всю логику» (42). Напротив, философия критическая, исходящая из самосознания, какова «Wissenschaftslehre»: «излагает факты сознания, только приведенные к сознанию… так что Wissenschaftslehre есть прагматическая история человеческого духа (186)». Однако такую силу Фихте приписывает самосознанию все-таки не на теоретической, а на практической почве, и выбор между критицизмом и догматизмом (при его понимании этих терминов) он, как известно, усвояет отнюдь не теории.

«Большинство людей, говорится на 120 стр., скорее могут быть доведены до того, чтобы считать себя за кусок лавы на луне, чем за я. Для философствования нужна самостность, и ее можно достать лишь от себя самого (а не из познания), — мы не должны желать видеть без глаза, но и не должны утверждать, будто видит глаз», а не я (ср. также с. 245).

Каким же образом рассуждает Фихте не о принципах, а о содержании «Критики чистого разума»? Он убежден, что в исследуемом вопросе о реальности практического я Кант с ним согласен. «Каким образом мог Кант прийти к категорическому императиву, как к абсолютному постуляту согласования (деятельности нашей) с чистым я, если не из предположения абсолютной реальности нашего я?.. Лишь насколько я абсолютно, имеет оно право и абсолютно постулировать» (240). Фихте не считает нужным отыскивать у Канта соответствующих изречений, но ограничивается указанием представляющейся ему неразрывности этих двух начал (категорического императива и реальности я) потому, что не считает труды Канта законченными. «Что Кант в своих “Критиках” желал представить не самое науку, а лишь пропедевтику к ней, — это он сам однажды высказал; трудно понять, почему его поклонники только в этом не желают ему поверить» (136).

Так же рассуждает уже упоминавшийся Шелльвин. «Я вовсе не есть, как говорит Кант, только логическое единство в само- сознании мышления, не есть простое сознание, сопровождающее все понятия, но непосредственное, живое и деятельное бытие… Оно есть самый субъект, который, отрицая свои чувственные и отныне данные отношения, остается при себе и с самим собою только (19): оно познает себя само, как вещь в себе, — это есть необходимый шаг вперед от Кантовой точки зрения» (101). Что касается до новейшей кантовской литературы, то в журнале «Zeitschrift fur Philosophie» она единогласно доказывает, что или Кант допускал существование внутреннего интеллектуального воззрения (практического), или ошибался, выводя из опыта то, что предшествует ему. В последнем смысле рассуждает Hippenmayer10 в «Historische Entwickelung und Bedeutung der Kritik der rationalen Psychologie von Kant» (1870. Т. 56. S. 123). «Догматически, т. е. без дальнейшего расследования, — говорит он, — принимает Кант существо души, наше я, как совершенно неопределенное, нереальное единство = Х… Это первая и главная ошибка Канта, что он принимает самосознание как сознание, данное эмпирически. Вторая ошибка следует из этой необходимо: если я нереально и пусто, и возрастает до я собственно лишь из своих представлений, взятых из чувственного познания, то оно и (в свою очередь) неспособно познать что-либо, что не исходит из чувственного познания». Очевидно, этот ученый не желает иметь в виду того, что Кант представляет здесь не окончательные свои воззрения, но в постановке предмета на точку зрения теоретического разума. Другие ученые, напротив, выдвигают учение Канта о динамических началах неэмпирического характера. Так Falkenberg в статье «Ueber den intelligiblen Charakter» (1879. Т. 75. S. 231) говорит:

«Категорический императив есть такое понятие, которое разум познает, между тем как (indem) образует его». Стало быть, желают показать, что сам Кант признает существование активного, динамического воззрения. Наконец, Seydel 12 (Ueber die Frage nach Erkentniss der Dinge etc. 1878. Т. 72. S. 139) старается доказать, что идея я не может выходить из обобщения явлений, ибо субъективное начало предшествует в сознании объектам (с. 141, 142), так что «самое понятие о вещи в себе, о субъекте или субстанции… просто извлечено из самосознания спрашивающего». Итак, мы утверждаем далеко не новость, принимая кантовские положения о феноменальном значении всякого представления, а с ними и нашего я, в условном только смысла, т. е. утверждая, что Кант разумеет здесь только область теоретического, а не практического разума [6].

Итак, суждения Канта, несогласные с вышеизложенными выводами относительно реальности и самостоятельности наше- го я, не стоят нам на пути, так как наши выводы найдены нами и систематизированы в области не теоретического познания, не рассудочного отвлечения, но посредством деятельного самопроникновения духа, и поэтому относятся к царству разума практического, которое освобождено самим Кантом от нападений его отрицательной критики. Однако, сопоставляя положения Канта с нашим воззрением на познание, как на самообъективирование индивидуального начала, мы не должны обольщаться мыслью, будто подобное сопоставление может раскрыть полное тожество тех и других выводов, нет, мы предлагаем только примирение их посредством развития некоторых положений Канта, но вовсе не думаем представить дело так, будто Кант сознательно утверждал в людях факт деятельного сознания в себе творческого начала и деятельного объективирования его в мир явлений в виде форм познания. Кроме того, повторяем, надо иметь в виду, что стремление Канта обезоружить теоретический разум заставило его выражаться столь безусловно о несостоятельности теоретических положений, что он как бы забывает даже, что на почве практической это отрицание устраняется. Тренделенбург, правда, имея в виду иной вопрос, обвиняет Канта в том, что он злоупотребляет словом «только». Найдя обоснованным только субъективное значение идей пространства и времени, Кант говорит, что они могут иметь только субъективное значение. Но нечто подобное происходит и по вопросу о нашем самосознании: Кант признает за ним только формально-логическое значение, правда, на голо теоретической почве; однако здесь, по нашему крайнему разумению, уже грех против психологии, поскольку наше самопредставление есть нечто фактически данное и, как такое, оно и сознаваться не может теоретическим только разумом, ни иметь одно лишь формальное значение.

Если теперь спросить, какое же значение имеет у нас представление нашего я, по кантовскому разделению познания, то придется ответить: тройное. Во-первых, опытное как представление некоторого предмета, хотя, вопреки Канту, нечувственное. Если спросить, есть ли я в чистом самосознании вещь в се- бе или только феномен, то можно ответить и да и нет: «нет», — поскольку при прекращении активного самопроникающего наблюдения за пределы этого бескачественного, непосредственно- го я оно остается только заместителем моего творческого субъекта, его феноменом; «да», поскольку оно же с трудом дается вне своего положительного творческого характера, который сейчас же познается посредством активного проникновения в свою самодеятельность. При самонаблюдении с этой стороны наше я имеет другое — динамическое значение, открывающее нам мир вещей в себе. Третье его значение — формальное, гносеологическое, насколько оно в своем объективировании дает категории субстанции и действия, т. е. причины, отношения и пр., одним словом, — всю формальную, неопытную сторону человеческого познания.

§ 5. Обыкновенно вопрос о свободе воли ставится слишком внешне, слишком эмпирически в грубом смысле слова; прямо желают представить такие действия, которые сами по себе требуют признать свободу, или детерминизм: но можно ли на основании столь сложных явлений прямо установить самый основной закон душевной жизни? Если, не входя в анализ душевных состояний, прямо понимать свободу в смысле абсолютной случайности желаний, то, разумеется, опровергнуть ее нетрудно, нетрудно в этом смысле поддаться вместе с некоторыми серьезными учеными, например, Шольтеном14, тому дешевому представлению хода душевной жизни, названному, однако, почетным именем гербартианства, согласно которому случайно полученные чувственные впечатления производят представления, представления — чувства, чувства — желания [7]. Взор человека упал на бутылку, в нем явилось представление вина, оно отразилось на аппетите и произвело желание выпить. Все просто и ясно. Но почему один, увидев бутылку, выпивает, другой — отплевывается и удаляется, третий — обтирает водкой замерзшие руки, четвертый — наливает рюмку не себе, а гостю и т. д., и т. д.? Разумеется, этот вопрос не поставит в тупик детерминиста: он будет толковать о зависимости желаний последующих от прежнего направления воли и мыслей, при общей их зависимости от впечатлений. Если ему укажут на существование решений, не переломленных никакими воздействиями противоположного рода, то он изложит учение о прирожденных, наследственных и т. п. свойствах души, о характере, но также не свободном, а присущем и зверям, и птицам. Если вы укажете ему на то, что Савл, князь Владимир, Мария Египетская и др. сознательно переменили свой характер и, следовательно, свободны, то вам ответят, что встречаются в жизни впечатления сильнейшие, чем характер, или инерция воли; и, таким образом, спор будет идти, да и идет в науке до бесконечности, продолжая обличать неправильность постановки дела, при которой из сложного умственного процесса желают вывести то, что предполагается самим процессом (активное самосознание) и, таким образом, вполне воспроизводят заблуждение того безумца, который, чтобы убедиться в истинности показаний человеческих глаз, накупил себе и другим множество самых чистых и верных очков, забывая, что ведь и чрез очки-то будут смотреть те же глаза, а не сами очки видят. Вот почему мы отвергли обычный путь исследования свободы и постарались прежде всего описать ее внутреннейшее сознание. Из этого описания, по самому предмету своему, самому по себе весьма непопулярному и отвлеченному, требующему для поверки постоянного самопроникновения, мы старались показать, что свобода состоит не просто в свалившейся с потолка способности желания или нежелания данной вещи, но заложена в самом основании душевной жизни, в господственном положении субъекта по отношению к ее явлениям, и что сознание ее не та- кого рода акт, к которому по произволу можно питать доверие или недоверчивость, а такой, в котором знание проникает за покров явлений, и с достоверностью которого стоит и падает всякая другая достоверность [8].

Теперь мы должны обратиться к области волевых явлений человеческого сознания для того, чтобы выяснять, каким образом и в каких приблизительно границах обнаруживается здесь влияние самодеятельного субъекта сознания, т. е. определить характер обнаружений свободной воли в душевной жизни.

<…>

Автор: Архиепископ Антоний (Храповицкий)

| Источники и примечания |

|

[1] См.: Вера и Разум. 1887. № 1, ст. «Психология и метафизика», перев. из Лашелье 4 об активности самопознания.

[2] См.: Wissenschaftslehre. S. 393. «Я свободно, лишь пока оно действует; когда же оно рефлектирует над действием, последнее перестает быть действием, но становится продуктом». Ту же мысль см.: Klein 5. Die Genesis der Kategorien etc., 1881. S. 58.

[3] «Что содержит самосознание? спрашивает Шопенгауэр: или каким образом человек непосредственно сознает себя? Непременно, как желающего. Предмет самосознания есть всегда его собственные хотения» (D. b. Probleme etc. S. 11).

[4] Vom Ich etc. 1772. S. 236.

[5] Ср.: Klein. Ibid. S. 8; также: Se´cre´tan. La philosophie de la liberte´. 1879. P. 394; здесь уже говорится, что выходит из я есть общее место философии. [7] Книга Гербарта: «Zur Lehre von. d. Freiheit d. m. Willens» представляет вопрос совершенно иначе (см. S. 37, 1836). [8] Замечательно, что самодостоверность свободы всего точнее выразили детерминисты же. В книге «Das Problem von der Freiheit» etc.(Sigwart, 1839. S. 101) мы прочитали: «Если б камень имел сознание о себе, а не о причинах, которые его толкают, то он считал бы свое падение за произвольное». Очевидное самопротиворечие детерминизма: ведь, если самосознание неправоспособно доказать свободу, то почему оно правоспособно доказать бытие? не сводится ли детерминизм к абсолютному скепсису? Объяснять кажущуюся свободу движений из незнания двигателей тоже нельзя, ибо, если, например, человек, стоя на лестнице, незаметно подтолкнутый, вдруг неожиданно для себя падает, то отнюдь не считает свое падение свободным, но вполне необходимым. |